Avvocato, letterato, poeta estemporaneo, drammaturgo, librettista, giornalista e traduttore, Domenico Rossetti (Vasto 1772 – Parma 1816) è stato tutto questo e molto altro ancora, ma ancora oggi, ad oltre duecento anni dalla morte, rappresenta una di quelle figure affascinanti ed enigmatiche, scarsamente considerate e studiate, ricordate soprattutto per la notorietà dell'illustre fratello Gabriele.

Tra le opere più importanti del letterato vastese ricordiamo la tragedia San Gavino (1801), scritta durante il periodo vissuto in Sardegna, ed il poemetto La Grotta di Monte Calvo (1804), scritto in seguito alla scoperta di una grotta nei pressi dell’abitato di Falicon nei pressi di Nizza (ancora oggi sotto la lente degli studiosi per la presenza misteriosa di una piccola piramide), senza dimenticare la direzione del Giornale del Taro (oggi Gazzetta di Parma), il giornale più antico ancora in stampa, e l'importante incarico di Segretario Generale del Conte Starhemberg, assunto in una fase politica molto delicata per le sorti dell'Italia.

Ma una delle opere che gli ha dato una buona notorietà è il libretto scritto per l'opera Sofonisba, musicata dal compositore Ferdinando Paer, per l'apertura del Teatro del Corso di Bologna, inaugurato nientemeno che da Napoleone Bonaparte.

Dopo essere fuggito da Napoli nel 1792, per evitare l’arruolamento e l’imbarco per la battaglia di Tolone, ed essere stato a Roma, sull’Isola d’Elba, in Sardegna, a Nizza e Torino, nella primavera del 1804 Domenico Rossetti si trasferisce definitivamente a Parma. L’arrivo nella piccola "Atene d’Italia", come venne ribattezzata Parma nel 1731, sotto i Borboni, rappresenta una svolta per la vita del poeta vastese. I viaggi, lo studio, l’apprendimento, le tante amicizie strette con i personaggi più facoltosi, lasciano spazio ad una vita più tranquilla trascorsa ad instaurare un rapporto stretto con la città e con il governo francese, che si era insediato in città sin dal 1796.

Dopo pochi mesi di permanenza nella città emiliana, invitato dagli amici, Domenico Rossetti pubblica Il Bucentoro e La Regatta, scritto durante il soggiorno presso il capoluogo ligure, ma l’opera che più lo farà conoscere e gli darà notorietà sarà la stesura del libretto d’opera Sofonisba, musicato dal maestro parmigiano Ferdinando Paër, commissionato per l’apertura del nuovo Teatro del Corso di Bologna. In realtà il teatro verrà inaugurato due volte: la prima, la sera del 19 maggio 1805, con la rappresentazione di un'opera seria, e l’inaugurazione vera e propria, il 20 giugno successivo, alla presenza nella città emiliana di Napoleone Bonaparte.

Agli inizi del 1805, il Paer si trova a Parma per ultimare l’opera seria commissionatagli per l’apertura del teatro bolognese. Dalla corrispondenza stretta con Maria Teresa d’Austria, possiamo apprendere alcune notizie interessanti che ci aiutano a capire meglio questo periodo. In una lettera del 5 marzo, il compositore parmigiano si scusa per il ritardo del suo viaggio a Vienna, dovuto all’opera della Sofonisba in allestimento ed accenna ad una Cantata, dal titolo La Passione, e la Risurrezione, con la poesia affidata al poeta Domenico Rossetti perché, come egli stesso precisa, «scrive come un angelo». Un apprezzamento non indifferente per il poeta abruzzese che merita la raccomandazione del compositore verso la corte viennese di Maria Teresa: «Se il Teatro di Vienna abbisognasse un Poeta alla piazza del Sig. Brividali codesto giovane di anni 30 sarebbe più atto e ‘l più convenevole agli Imp.li Teatri anzi lo metto umilmente agli Imp.li Piedi di Vostra Maestà, e glielo raccomando vivamente. Egli ha lo stile Mettastasiano, ed è pieno di educazione, e talento».

Ma torniamo all’inaugurazione del 19 maggio. Ecco come viene riportata la cronaca della serata sulla Gazzetta di Bologna:

«Nella sera delli 19. del corrente in questa Città si aperse il bellissimo nuovo Teatro detto del Corso, Invenzione, e Disegno del non mai abbastanza lodato Architetto Sig. Francesco Santini, Pubblico Ingegnere, e Professore di Prospettiva nell’Accademia delle belle Arti, colla Rappresentazione del Dramma serio la Sofonisba, Musica del celebre Maestro Paër, all’attuale Servigio di S. A. S. l’Elettore di Sassonia, in cui si distinguono per la rinomata loro celebrità gli Attori primarj, che sono la Signora Maddalena Grassi prima Donna, la Sig. Maria Marchesini Soprano, ed il Tenore Sig. Diomiro Tramezzani, mirabilmente secondati dalle altre parti, e dall’armoniosa Musica dei Cori. I Balli d’invenzione dell’egregio Sig. Gaetano Gioja sono pur essi oltre modo applauditi per la maestrevole esecuzione di tutte le parti, fra le quali ottengono, come dovunque, i sommi applausi la Signora Fortunata Angiolini, ed il Sig. Antonio Chiarini primi Ballerini.

Non crediamo doverci trattenere nel descrivere la bellezza, gli ornamenti, la magnificenza di questo nuovo Teatro, che in un sol corpo di fabbrica mirabilmente contiene la Sala di Ballo, le Camere per ogni sorta di Gioco, il Caffeaos, le Abitazioni per gli Attori, e Caffè, la Trattorìa ec.».

Queste, invece, le impressioni del Paer, nella lettera del 25 maggio trasmessa a Maria Teresa d’Austria: «L’Opera è andata in scena Sabbato scorso. La musica ha piaciuto generalmente. La prima sera nacquero molt’inconvenienti soliti accadere nelle prime aperture d’un nuovo teatro, ma la 2ª. e 3 ª. recita fui chiamato sul palco; con grandi acclamazioni. Essendoci mancati i due soggetti principali la Banti e Crivelli, che forzatamente furon trattenuti a Milano per colà servire alle Feste perciò temevo moltissimo dell’esito».

Un mese più tardi, il 20 giugno, arriva a Bologna l’Imperatore, accompagnato dalla consorte e una folla festante ed entusiasta. Al loro ingresso nel teatro, gli illustri ospiti vengono lungamente applauditi e acclamati, dalle autorità e dalle famiglie più facoltose e benestanti della città. Rimasti in teatro per circa un’ora, mostrano di gradire particolarmente il balletto, diretto da Gaetano Gioja, al quale faranno pervenire le loro congratulazioni.

La parte della protagonista, Sofonisba, viene ricoperta dall’affascinante Maddalena Grassi, Diomiro Tramezzani indossa i panni di Siface, Maria Marchesini quelli di Massinissa, Luigi Zambelli è Scipione, Pietro Galantini è Lelio e Luigia Masini ricopre il ruolo di Osmida. Direttore d’orchestra e primo violino dell’Accademia Filarmonica è Francesco Rastrelli, direttore dei cori e al cembalo Tommaso Marchesi. Il vestiario è curato sotto la direzione del signor Luigi Uccelli ed eseguito dal capo sarto Giovan Battista Lombardi, macchinista di scena Pellegrino Sassatelli e attrezzista Gaetano Rubbi.

Le repliche proseguiranno anche per le settimane successive, alternate alla rappresentazione di una commedia in musica del maestro S. Mayr, intitolata Labino e Carlotta, eseguita da una compagnia di comici, tra cui il valente Antonio Parlamagni.

La stessa opera verrà riproposta nel Teatro Imperiale di Parma nel febbraio del 1806, sempre con Maddalena Grassi nel ruolo di Sofonisba, mentre gli altri ruoli saranno ricoperti da Giacomo Guglielmi (Siface), Elisabetta Belloni (Massinissa), Antonio Tonioli (Scipione), Pietro Bentivoglio (Lelio) e Costanza Mazzini (Osmida), diretti da Maurice Antonio Berthomieux.

La Sofonisba verrà più volte replicata per la stagione operistica ("Il Carnevale") 1805-06, alternato a Il Mitridate, di Sebastiano Nasolini, e rappresentato con gli stessi interpreti.

Per il libretto della Sofonisba, il Rossetti si ispira al precedente scritto da Antonio e Girolamo Zanetti per il compositore Niccolò Jommelli nel 1746, ma anche al testo alfieriano, in particolare per quanto riguarda l’Atto I fino a tutta la scena IV.

Per un’analisi dettagliata del libretto scritto dal Rossetti, abbiamo preso in considerazione l’edizione parmense, rivista e corretta rispetto a quella bolognese.

Nel libretto d’opera è stata inserita una nota su richiesta del poeta vastese, che spiega i motivi di alcune "forzature" necessarie alla stesura del testo, come l’improvvisa presenza di Siface, creduto morto, al matrimonio tra Sofonisba e Massinissa, e la conclusione lieta del dramma «...giacché pare, che l’orrore di un tragico fine offenda non poco la sensibilità dell’uditorio». Probabilmente ha pesato anche la scomparsa dell’Alfieri l’anno precedente, che ha allontanato «il rischio di essere bastonati: Sofonisba beve, ma non veleno, Massinissa accetta che Siface e sua moglie se ne vadano liberi». Una conclusione comunque che, se ben accettata dal pubblico, ha condizionato non poco il giudizio dei critici musicali: «L’inaspettata conclusione simile a una leggenda – scriverà Jeremy Commons – condiziona inevitabilmente il valore del libretto. Eppure, bisogna dare atto al Rossetti di essere riuscito a creare una successione di situazioni forti. La sua poesia può essere convenzionale - il libretto può essere di vecchio stile nella sua concentrazione di arie - ma le situazioni drammatiche sono elevate e passionali».

L’opera, divisa in due atti, la prima formata da 13 scene e la seconda da 12, inizia con le note dell’ouvertures (larghetto - allegro non troppo - finale in crescendo) eseguita dall’orchestra. Si apre il sipario. La scena si svolge in un campo romano, presso le mura della Città di Cirta. Una marcia trionfale e coro di romani annunciano la vittoria di Scipione africano su Siface, Re di una parte della Numidia:

Scipione, al tuo cospetto / È tratto il vinto Re.

Siface giace incatenato davanti al suo vincitore, ma non si abbassa alla sua volontà, rivendicando il proprio titolo:

Anche in mezzo alle catene / Son Siface, e son Regnante: / Serbo in petto, e nel sembiante / La mia regia maestà. / Non imploro alle mie pene, / La pietà, che in te ai annida: / Non discende Eroe Numida / Ad un atto di viltà.

Rimasti soli, Siface racconta a Scipione delle sue origini, dell’incontro e del successivo matrimonio con la bella Sofonisba, figlia del Re Cartaginese Asdrubale, nemico acerrimo dei romani:

...Io vidi / Là di Cartago ai lidi, un dì la bella / D’Asdrúbal figlia, Sofonisba, e n’arsi. / Non sdegnò l’amor mio. La chiesi al Padre: / L’ebbi: ma, oh ciel! Quando d’Imene all’Ara / La mia destra le porsi, / Pianse, pregò, mi vinse, / Ed a giurar mi astrinse, / Che quella destra stessa, / Che mi dava su lei dritto, e comando, / Contro di Roma impugnerebbe il brando.

A questo punto, Scipione gli confessa che la consorte potrebbe già essere stata fatta prigioniera e caduta nelle mani di Massinissa, figlio di Gaia, capo dei Massili, alleato dei Romani, e già innamorata di Sofonisba prima del suo matrimonio con Siface.

Siface è disperato: Geloso foco / M’arde, e mi strugge. Il mio nemico, / L’aborrito rival dunque in trionfo / Nella mia Regia entro? Il suo nemico giurato, l’acerrimo rivale, questa volta ha trionfato e sarà mosso da desiderio di vendetta: la sua ira si scaglierà sui propri figli e le sue mani si stringeranno intorno a sua moglie, per risvegliare l'antica fiamma mai sopita.

La scena si sposta nella piazza della città di Cirta, capitale del regno, dove Sofonisba attende il ritorno del marito trionfante vincitor, ma le sue aspettative vengono presto deluse: Osmida, la sua confidente, le annuncia l’arrivo di uno stuolo di soldati con a capo Massinissa. Sofonisba è sconvolta: ...Che sento! Il fier nemico / Del mio caro Consorte!... / L’amico de’ Romani!... / Il vilipeso amante mio primiero!

Accolto da una marcia trionfante Massinissa entra in scena sopra un carro trionfante, accompagnato dal suo esercito con stuolo di palme, bandiere, corone d’alloro e trofei.

Il Re Numida scende dal carro e si accosta a Sofonisba, la quale cerca di sottrarsi: Ah! perchè da me t’involi, / O Regina, Idolo mio? La regina cartaginese chiede la sorte del marito: Ov’è Siface? Dì, vive ancor, o fra gli estinti ei giace? Pensando alla morte certa del marito, Sofonisba chiede di conoscere il suo destino: Dimmi, di Roma io sono, / O di te prigioniera?

Sofonisba è disperata, ha perso il marito, ma non vuole cadere nelle mani dei Romani e chiede a Massinissa di aiutarlo: Non vedi a’ piedi tuoi / Sofonisba dolente? / Sofonisba piangente? / Scorda ogni antica offesa, / Rammenta sol l’amante; / Generoso qual sei prometti, e giura / O di sottrarmi a sì funesta sorte, / O con le mani tue darmi la morte.

Per conquistare il cuore della donna, Massinissa giura di non farla cadere nelle mani dei Romani e le propone, come unica via di salvezza, di sposarlo. La risposta della regina cartaginese è negativa, ma Massinissa è consapevole che col tempo la donna cambierà idea e acconsentirà al matrimonio, sotto la benedizione di Scipione.

Nella scena ottava del primo atto si trovano di fronte i due rivali, Siface e Massinissa: ...Io sono / Di Sofonisba possessor, dice il vincitore e senza indugi afferma, Ella è mia sposa... / E mi giurò per sempre amore, e fede. Siface rimane interdetto: Oh Dei, che sento!... / Attonito rimango! E fu capace / di tanto eccesso Sofonisba! Il mio / Tenero amor!... / Che farò non sò.

Entra in scena Scipione che, dall’alto della sua autorità, costringe Massinissa a separarsi dall’amata, perché Sofonisba deve essere consegnata ai Romani, ma egli vuole ad ogni costo sposare Sofonisba. Il rifiuto della cartiginese è categorico, ma Massinissa riesce successivamente a conquistare il cuore della donna quando egli giura odio eterno ai romani ed eterna fedeltà a Cartagine. Ora il mio core è pago, dice Sofonisba con entusiasmo, Or m’avrai tua Consorte, / E fida a te sarò fino alla morte.

Siamo giunti al termine del Primo Atto, che si chiude con il terzetto Una soave calma. Mentre Massinissa e Sofonisba cantano il loro amore e la loro futura felicità, sono osservati di nascosto da un furioso Siface, che, dopo aver ascoltato abbastanza, si fa avanti minaccioso, tra la sorpresa della moglie e di Massinissa. Il quadro è altamente drammatico e tocca uno dei punti più alti di tutta l’opera, con un armonioso intreccio delle tre voci, che esprimono i propri stati d’animo di odio, di tormento e di vendetta.

Il secondo atto si apre con l’ira di Scipione per aver scoperto il giuramento fatto da Massinissa: Massinissa ha giurato / Odio a’ Romani: Tutto scoprii, ma la sua speranza è che il traditore possa ravvedersi.

Intanto, negli appartamenti reali, Sofonisba tenta di calmare l’ira dello sposo, ma questi, preso un pugnale tenta di ferire a morte la donna. Solo il tempestivo intervento dei due figli riesce a far desistere il loro padre e a far riaccendere il reciproco amore, cantato in duetto: Mio bel tesoro, / È cessato il mio furor (timor per Sofonisba). / Anche in mezzo alle mie pene / Qualche gioja, e qualche bene / Sento nascermi nel cor.

Sofonisba, fatta arrestare da Scipione, giace in catene. Ormai il suo cuore è solo per Siface, e lo confessa allo stesso Scipione. Intanto arriva minaccioso Massinissa, il quale chiede la liberazione della cartaginese: Con quai dritti tu osasti / Sofonisba arrestar? e diretto ai soldati Numidi: Sudditi, udite. / Il vostro Re v’impone / Di liberarla.

Scipione mette in dubbio i sentimenti della donna, e rivolto a Massinissa chiede: E sei sicuro / Dell’amor suo? Lo son, risponde Massinissa, ma Sofonisba, incalzato da Scipione, conferma: Son di Siface: / Esser d’altri non posso.

Massinissa esce furioso minacciando vendetta, una tremenda ritorsione che lo porterà a colpire i figli innocenti di Sofonisba. Siface, però, è pronto a difendere la sua famiglia e, sguainata la spada, s’inoltra nell’orrido antro sotterraneo contiguo alla Reggia, affrontando il suo rivale. Siface ha la meglio, ma prima di sferrare il colpo mortale, interviene Scipione, che minaccia di uccidere la moglie se non risparmia la vita di Massinissa: Ebben, se vibri / Il fatal colpo, io Sofonisba uccido / ...La sveno. Per amor della propria donna, Siface è costretto a deporre la propria arma.

Siamo ormai giunti verso la fine dell’opera. Nella Scena XI l’introduzione orchestrale (andante maestoso) lascia spazio al Coro di Numidi, che introduce alla scena finale all’interno del tempio dedicato a Marte, dove al centro c’è un altare e sopra di esso un simulacro del Nume; ai suoi piedi è poggiato un foglio, mentre sul lato sinistro c’è un nappo.

Sofonisba legge il foglio datogli da un sacerdote di Marte: Poiché sottrarti a una funesta sorte / Tentai, ma invan, scampo a te sia la morte. / Sorbi il nappo fatal entro il tuo seno: / Io dall’acciar morrò, tu dal veleno. La cartaginese, dopo un attimo di sgomento, decide di bere il veleno e morire piuttosto che cadere nelle mani di Roma:

Che lessi, o Dio! qual gelo Ah mi ricerca il sangue!

Geme lo spirito, e langue

Per l’improvviso orror.

Più non si tardi. Un prezioso dono

Questo nappo è per me... Folle! che dico?

Ed io lasciar potrei

Lo sposo, i figli in sì dolente stato?

Questo core non è tanto spietato.

Vivrò dunque... ma come? oppressa, e serva!

Ah! no, si mora. Io ne’ respiri estremi

Odio a Roma rinnovo.

...E la mia morte sia

Alla mia patria un vanto, a me sollievo:

Nemico ciel, vincesti. Eccomi, io bevo.

Nel tempio entrano Siface, i figli, Scipione, Osmida e le ancelle, ma ormai è troppo tardi. Con voce dimessa Sofonisba lancia un ultimo saluto: Ah consorte! Ah figli! Addio. / Io vi aspetto negli Elisi; / Là vivrem semore indivisi, / Ed il cor ci esulterà.

A questo punto c’è il colpo di scena finale e l’annunciata tragedia lascia il posto al lieto fine. Osmida, intuita le intenzioni di Massinissa, aveva scambiato il nappo avvelenato con innocente liquore. Sofonisba è salva. Scipione ammirando il coraggio della donna le dona la libertà. Anche Massinissa è vivo perché fermato in tempo dal fido Lelio ed è anche perdonato da Scipione. La stessa Sofonisba apre il suo cuore e si avvicina al popolo romano: I miei sdegni, e l’ire e l’oblio, / Roma odiar più non poss’io: / Ah, che troppo in te risplende / La clemenza, e la pietà.

E tutti insieme cantano: Gran piacer dopo aspre pene

È il goder d’un vero bene!

Non vi è gioja più perfetta,

Nè maggior felicità.

Nel 1806 l’opera del Paer varca i confini italiani, non senza momenti di apprensione nel dover presentare l’opera all’attento pubblico tedesco. L’opera, con alcune modifiche, viene rappresentata il 14 aprile a Dresda nel Teatro Elettorale di Sassonia, dove lo stesso compositore parmigiano è Maestro di Cappella di S. A. R. Per l’occasione viene stampato il libretto con traduzione a fronte in tedesco.

Nel 1810, ed ancora nel 1824, l’opera viene rappresentata nel Koenigl. Bayer. Hof Theater di Monaco.

Nella primavera del 1820 l’opera va in scena nel prestigioso Teatro S. Carlo di Napoli. La prima rappresentazione dell’opera avviene la sera del 6 aprile sotto la direzione del maestro Nicola Festa. Le scenografie sono del fiorentino Francesco Tortolj, attivo a Napoli già dal 1808. La parte di Sofonisba è ricoperta dalla soprano spagnola Isabella Colbrand (1785-1845), prima donna del S. Carlo e futura moglie del compositore pesarese Gioacchino Rossini.

La Sofonisba è sempre stata considerata una delle opere minori del Paer. Dopo aver goduto di un buon successo, soprattutto nella prima metà dell’Ottocento, è caduta quasi nel dimenticatoio oscurata dal discreto successo di altre opere semiserie, preferite dal pubblico, come ad esempio il Maestro di Cappella, più volte registrato su supporto fonografico.

Solo in questi ultimi anni, per merito della casa discografica inglese Opera Rara, la Sofonisba è stata riportata all’attenzione del pubblico. Il brano di chiusura del primo atto Una soave calma, è stato inserito in vari supporti musicali, pubblicati tra il 1994 ed il 2000, eseguito dalla Philarmonia Orchestra diretta da David Parry, con la partecipazione dei soprano Yvonne Kenny e Diane Montague, e dal tenore Keith Lewis. Il medesimo brano, con gli stessi interpreti è stato inserito anche in un CD dedicato alla soprano Diane Montague.

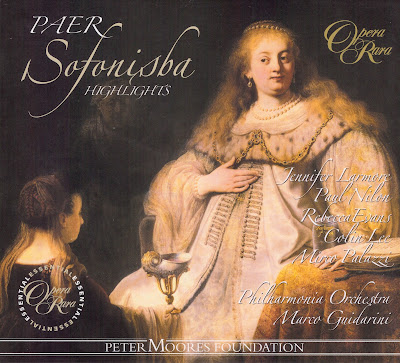

Se la registrazione di Una soave calma rappresentava una preziosa chicca per gli appassionati e studiosi del Paer e del Rossetti, nell’autunno del 2006, la casa discografica londinese ha pubblicato gli Highlights dell'opera, e come orgogliosamente specificato sul bollino applicato sulla copertina, si tratta della World Premiere Recording, ovvero una prima registrazione mondiale. Oltre un’ora di musica che, anche se non ci dà la possibilità di ascoltare l’opera nella sua completezza, comunque ci permette di assaporarne i momenti principali.

Come da consuetudine della casa discografica londinese, il CD è racchiuso in un elegante cofanetto accompagnato da un esauriente libretto di 142 pagine, con il testo completo dell’opera (le parti incluse sul cd sono stampate in azzurro), ripreso dall'originale bolognese ed un lungo ed esauriente saggio dello studioso musicale Jeremy Commons.

La registrazione risale al luglio 2005, effettuata presso la Henry Wood Hall di Londra ad opera della Philarmonia Orchestra diretta da Marco Guidarini, con Jennifer Larmore (Sofonisba), Paul Nilon (Siface), Rebecca Evans (Massinissa), Mirco Palazzi (Scipione), Colin Lee (Lelio) e Lucy Crowe (Osmida).

Nessun commento:

Posta un commento